Морозное пучение почвы способствует постепенному разрушению сооружений.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) обеспечивает прочность и устойчивость конструкции, которая построена на участке с переизбытком грунтовых вод.

На этапе составления проекта выбирают ленточный или другой возможный тип цоколя в зависимости от типа почвы и особенностей сооружения.

Чем опасно для сооружений деформация почвы и какие методы борьбы?

В основе выбора цоколя для будущих построек лежит исследование верхних слоев земельного участка. Пучение свойственно рыхлым почвенным массам с большим содержанием песка и глины, которые хорошо удерживают воду.

Влажная почва в зимний период под действием низкой температуры увеличивается в объеме. Избыточные земельные массивы оказывают давление на нижние элементы конструкции и разрушают их.

По способности удерживать влагу различают такие типы почвы:

- чрезмерно пучинистые почвенные слои с маленькой плотностью и пластичной консистенцией;

- с сильной степенью пучения – грунт характерен для участков ландшафта с обильным низинным притоком воды (заболоченная местность);

- среднепучистые массивы – чаще встречаются на затяжных склонах, где увлажнение почвы происходит за счет атмосферных осадков и грунтовых вод;

- слабо подвержены пучению возвышенные и холмистые земельные участки, куда влага преимущественно попадает за счет дождей и снега;

- непучинистые массивы состоят из средних и крупных фракций гальки, гравия, песка и других грунтов с хорошим дренажем.

От способности почвы пропускать воду зависят компенсационные мероприятия.

Чтобы снять нагрузку на цоколь при пучении земли, можно предпринять такие меры:

полностью заменить земельный массив на строительном участке;- проложить основание ниже зоны промерзания;

- утеплить по периметру сооружение на уровне, граничащим с влагоемкой почвой;

- улучшить водоотвод на участке за счет прокладывания траншеи с гравием и перфорированной трубой;

- возвести ленточный или альтернативный ему тип фундамента.

Разметка

Первое, что нужно сделать и от чего будет зависеть конечный результат вашего труда, — это правильно произвести разметку будущего дома

Первое, что нужно сделать и от чего будет зависеть конечный результат вашего труда, — это правильно произвести разметку будущего дома, траншеи должны быть вырыты под всеми несущими стенами, на которые будет оказываться максимальная нагрузка. Ширина траншеи должна быть больше, чем толщина планируемых стен для снижения нагрузки.

По углам будущего сооружения и вдоль несущих стен следует забить колышки и наметить план. На следующем этапе установить отмостку с отступлением от колышков на несколько десятков сантиметров и обмотать их по периметру веревкой, которая и будет выполнять роль линейки.

Когда целесообразно устройство такого основания?

Данный тип основания представляет собой сплошную ленту из бетонной смеси, проложенную по периметру постройки. Строительство ленточной конструкции требует меньших финансовых и трудовых издержек за счет рационального использования арматуры, бетона и других строительных материалов.

Ленточные опоры лучшим образом подходят для пучинистых грунтов с глубиной промерзания до 1,5 м, потому что отличаются прочностью, долговечностью (служат не менее 100 лет) и устойчивостью. Эксплуатационных характеристик такого фундамента достаточно, чтобы удерживать вес небольших сооружений без подвалов.

Когда грунтовые воды проходят в почве на глубине от 1,5 м, можно также использовать МЗЛФ. При этом, стоимость строительных работ увеличивается за счет проведения мер по улучшению дренажной способности почвы.

Пучинистость грунта

Характерной особенностью пучинистых грунтов является их подверженность морозному пучению.

Процесс пучения грунта — это результат замерзания находящейся в нем влаги, которая превращается в лед.

Сила пучения глинистых грунтов способна разрушить любое строение, поэтому возведение на таких грунтах требует особой технологии производства работ

Так как плотность льда меньше, чем у воды, его объем больше. Пучинистые грунты включают три вида глинистых почв: супеси, суглинки и глины. В глине содержится очень много пор, что позволяет ей удерживать влагу. Соответственно, чем больше глины и воды содержится в грунте, тем выше его пучинистость.

Под степенью морозной пучинистости понимается величина, показывающая склонность грунта к возможному пучению. Определяют степень пучинистости как отношение абсолютного изменения объема грунта в результате замерзания к высоте грунта до того, как произошло промерзание.

Таким образом, здесь можно определить, как влияет процесс замерзания грунта на его объем. Если показатель степени пучинистости грунта составляет больше, чем 0.01, то такие грунты называют пучинистыми, то есть увеличивающимися на 1 см и более при промерзании грунта на глубину, составляющую 1 м.

Зависимость характеристик основания от типа грунтовых условий и этажности сооружений

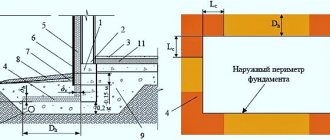

Расчет мелкозаглубленного цоколя основан на значениях веса дома и сопротивлении грунта, которое зависит от его состава и степени пучения.

Задача проектировщиков состоит в том, чтобы обеспечить несущие способности грунта под действием нагрузки сооружения через бетон фундамента. Эти зависимости изучены ведущими инженерами, а рекомендованные значения основных характеристик представлены в таблицах СНиП.

Приведенная ниже таблица отображает изменение технологических характеристик фундамента в зависимости от степени промерзания почвы и этажности кирпичных или блочных домов с железобетонными перекрытиями.

| Степень пучения | Состав почвы | Этажность | Ширина/толщина подушки | Выступ бетона над землей, см | Вариант армирования |

| средняя | глина и песок | 1 | 0,6/0,3 | 20-30 | пазухи засыпаны песком |

| глина | 2 | 0,6/0,3 | железобетонный монолит | ||

| песок | 0,6/0,5 | ||||

| глина | 3 | 0,8/0,4 | пазухи засыпаны песком | ||

| песок | 1,0/0,8 | ||||

| сильная | глина и песок | 1 | 0,6/0,5 | отмостка | |

| глина | 2 | 1,0/0,4 | армированная коробка | ||

| песок | 0,8/0,6 | ||||

| глина | 3 | 1,4/0,5 | 0 | ||

| песок | 1,2/0,6 |

Теплозащищеный мелко заглубленный утепленный фундамент

Заслуживают внимания, особенно в районах с суровой зимой, теплозащищенные мелко заглубленные фундаменты, использующие оба принципа компенсации морозного пучения грунта

— повышенную жесткость и утепление фундамента.

Теплоизоляция такого фундамента выполняется в облегченном варианте

, позволяющем лишь уменьшить глубину промерзания под подошвой фундамента, а следовательно, и силу пучения, действующую на фундамент.

Расчеты и практика показывают, что устройство только вертикального слоя теплоизоляции

на всю высоту фундамента и цоколя, от подошвы фундамента до наружных стен дома, способно

значительно сократить глубину промерзания

грунта под основанием фундамента.

Такая комбинация позволяет, с одной стороны, уменьшить размеры теплоизоляционной юбки фундамента, а с другой, облегчить конструкцию фундамента повышенной жесткости,

по сравнению с исходным вариантом без теплоизоляции.

Этапы и особенности строительства

Возведение МЗЛФ начинается с проектирования, а также подготовки участка (уборка от строительного мусора и выравнивание поверхности).

Этапы строительства:

разметка участка с помощью колышков и веревок;- рытье котлована глубиной до 1 м;

- прокладка гидроизоляционных материалов (например, рубероида или пленки);

- засыпание песком и трамбовка слоя до 30 см;

- возведение деревянной опалубки, арматурного каркаса;

- заливка бетонной смеси (для бань выбирают марки бетона не ниже М200, для домов – не ниже М300);

- укладка верхней армированной сетки на еще влажную смесь;

- настил теплоизолирующего слоя (например, экструдированного пенополистирола) на застывший бетон;

- засыпание теплоизоляции песком и его трамбовка;

- при необходимости отвода воды устанавливают отмостку.

Возведение МЗЛФ проводится в теплое время года. Если строительство вынужденно останавливается на период холодов, то выполняют консервацию.

Как сделать своими руками?

Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:

- вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;

- выполнить чертёж армирования;

- почистить от мусора и спланировать участок;

- вырыть траншеи;

- уложить дренажный слой;

- устроить подбетонку или постелить рубероид;

- выполнить монтаж опалубки;

- уложить и скрепить арматуру;

- вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;

- выполнить бетонирование ленты;

- обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;

- снять опалубку с ленты;

- выполнить гидроизоляцию фундамента.

Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.

Необходимые расчеты

При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%.

При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.

Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.

Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.

Подготовительные работы и разметка

Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.

Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.

Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.

О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.

Сборка опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.

Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.

Полная информация о монтаже опалубки тут.

Армирование

Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

Все детали армирования ленточных оснований здесь.

Заливка бетона

Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится.

Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.

Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.

Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.

Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.

Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.

Утепление цоколя и отмостки

Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

Компенсационные меры от пучения

Ключевые этапы строительства МЗЛФ проводятся с учетом необходимости защиты основы будущего здания от пучения.

В соответствии с этим принимаются такие меры:

- Средний и крупный песок используется в качестве материала для подушки и засыпки пазух по бокам конструкции, потому что он хорошо пропускает воду.

- Слой геотекстиля под подушкой предотвращает заиливание.

- Дренажная труба, проложенная на 20 см ниже подошвы и на расстоянии более 1 м от фундамента, служит для отвода избыточного количества подземных вод.

- Слой пеноплекса в фундаменте служит для изоляции тепла и влаги.

- Отмостка выполняет гидроизолирующую функцию и уменьшает промерзание почвы в непосредственной близости от постройки.

- Ливневая канализация на придомовой территории отводит лишнюю воду.

Альтернативные варианты

Помимо МЗЛФ при проектировании строительства на пучинистых грунтах могут быть рассмотрены другие типы основания:

плитный фундамент – эффективен для крупномасштабных сооружений со стенами из кирпича или тяжелого дерева;- свайный тип – устанавливают на заболоченной местности на уровне, ниже глубины промерзания;

- столбчатый каркас – подходит только для нетяжелых хозяйственных построек, поскольку закладывается неглубоко.

Выбор типа фундамента завит от конструкционных особенностей сооружения, материальных возможностей и оснащения застройщика.

Расчет показателя гибкости конструкций здания

1. Показатель гибкости конструкций здания l

определяется по формуле

,(1)

гдеEJ

— приведенная жесткость на изгиб поперечного сечения конструкций здания в системе фундамент-цоколь-пояс усиления — стена, тс.м2, определяемая по формуле (4);

С

— коэффициент жесткости основания при пучении грунта для оснований ленточных фундаментов;

L

— длина стены здания (отсека), м;

,(2)

для оснований столбчатых фундаментов

,(3)

Здесь pr

,

hfi

,

b1

— те же обозначения, что в пп. — ;

A

f — площадь подошвы столбчатого фундамента, м2;

ni

— число столбчатых фундаментов в пределах длины стены здания (отсека).

2. Приведенная жесткость на изгиб поперечного сечения конструкций здания в системе фундамент-цоколь-пояс усиления-стена, тс/м2, определяется по формуле

[EJ

] = [

EJ

]f + [

EJ

]z + [

EJ

]p + [

EJ

]

s

,(4)

где EJf

,

EJz

,

EJp

,

EJs

— соответственно жесткость на изгиб фундамента, цоколя, пояса усиления, стены здания.

3. Жесткость на изгиб, тс/м2, фундамента, цоколя и пояса усиления определяется по формулам

f

=

gfEf

(

Jf

+

Ayc2

);(5)

z

=

gzEz

(

Jz

+

Azyz2

);(6)

p

=

gpEp

(

Jp

+

Apyp2

);(7)

где Ef

,

Ez

,

Ep

— соответственно модули деформации тс/м2, материала фундамента, цоколя и пояса;

Jf

,

Jz

,

Jp

— соответственно моменты инерции, м4, поперечного сечения фундамента, цоколя и пояса усиления относительно собственной главной центральной оси;

A

,

Az

,

Ap

— площади поперечного сечения, м2, фундамента, цоколя и пояса усиления;

y,

yz,yp

— соответственно расстояния, м, от главной центральной оси поперечного сечения фундамента, цоколя и пояса усиления до условной центральной оси сечения всей системы;

gf,

gz,gp

— соответственно коэффициенты условий работы фундамента, цоколя и пояса усиления, принимаемые равными 0,25.

Жесткость на изгиб фундамента, состоящего из блоков, не связанных между собой, принимается равной нулю. Если цоколь является продолжением фундамента или обеспечена их совместная работа, цоколь и фундамент следует рассматривать как единый конструктивный элемент. При отсутствии поясов усиления EJp

= 0. При наличии нескольких поясов усиления жесткость на изгиб каждого из них определяется по формуле (7).

4. Жесткость на изгиб, тс/м2, стен из кирпича, блоков, монолитного бетона (железобетона) определяется по формуле

s =

gsEs(Js + Asys2),

(8)

где Es

— модуль деформации материала стены, тс/м2;

gs

— коэффициент условий работы стены, принимаемый равным: 0,15 — для стен из кирпича, 0,2 — для стен из блоков, 0,25 — для стен из монолитного бетона;

Js

— момент инерции поперечного сечения стены, м4, определяется по формуле (9);

Аs

— площадь поперечного сечения стены, м2;

уs

— расстояние, м, от главной центральной оси поперечного сечения стены до условной нейтральной оси сечения всей системы.

Момент инерции поперечного сечения стены определяется по формуле

,(9)

где J1

и

J2

— соответственно момент инерции сечения стены по проемам и по простенкам, м4.

Площадь поперечного сечения стены определяется по формуле

,(10)

где bs

— толщина стены, м.

Расстояние от центра тяжести приведенного поперечного сечения стены до ее нижней грани определяется по формуле

,(11)

5. Состояние от главной центральной оси поперечного сечения фундамента до условной нейтральной оси системы фундамент-цоколь-пояс усиления — стена определяется по формуле

,(12)

где Ei

,

Ai

— соответственно модуль деформации и площадь поперечного сечения

i

-го конструктивного элемента (цоколя, стены, пояса);

ji

— коэффициент условий работы

i

-го конструктивного элемента;

yi

— расстояние от главной центральной оси поперечного сечения

i

-го конструктивного элемента до главной центральной оси поперечного сечения фундамента.

6. Жесткость на изгиб, тс.м2, стен из панелей определяется по формуле

,(13)

где Ej

,

Aj

— соответственно модуль деформации, тс/м2, и площадь поперечного сечения, м2,

j

-той связи;

m

— число связей между панелями;

di

— расстояние от

j

-той связи до главной центральной оси поперечного сечения фундамента, м;

y

— расстояние от главной центральной оси поперечного сечения фундамента до условной нейтральной оси системы фундамент-стена здания, определяемое по формуле

,(14)

в которой n

— число конструктивных элементов в системе фундамент-стена.